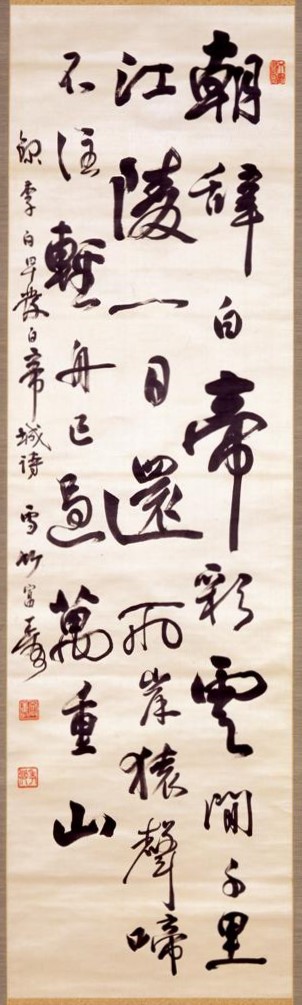

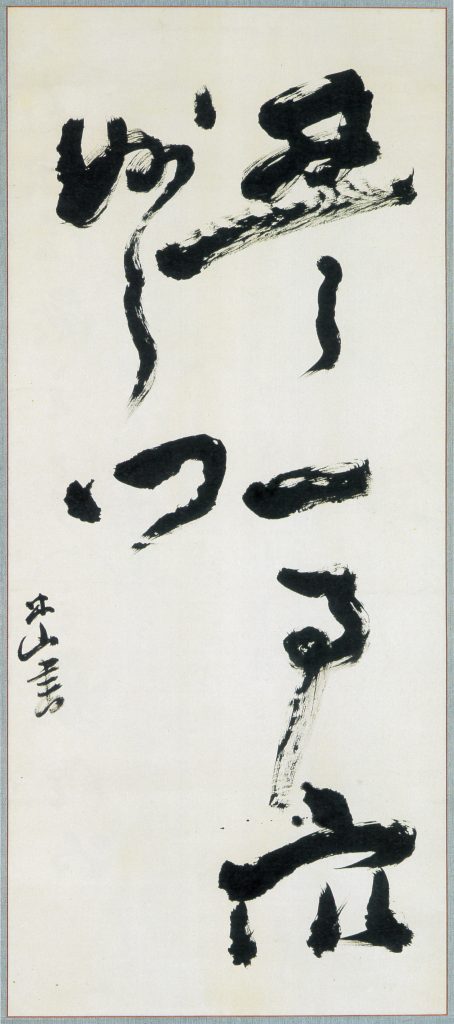

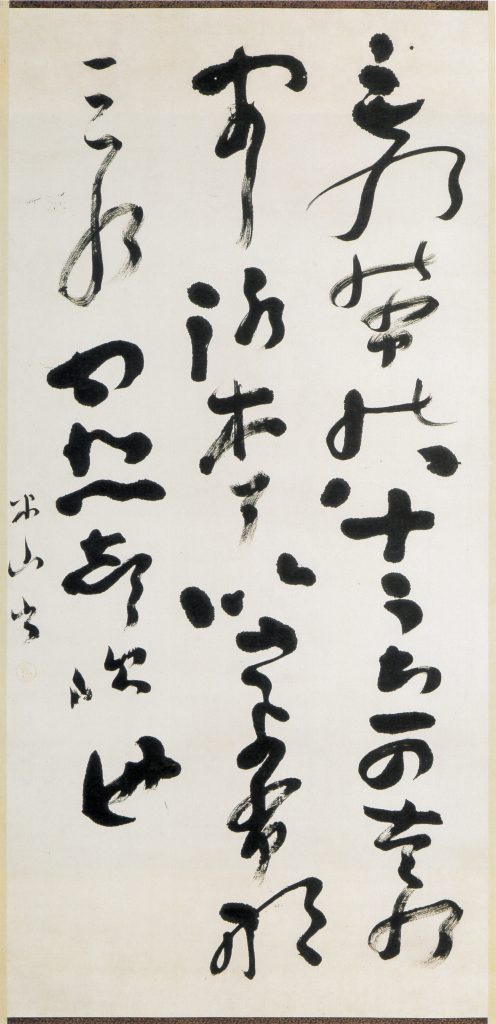

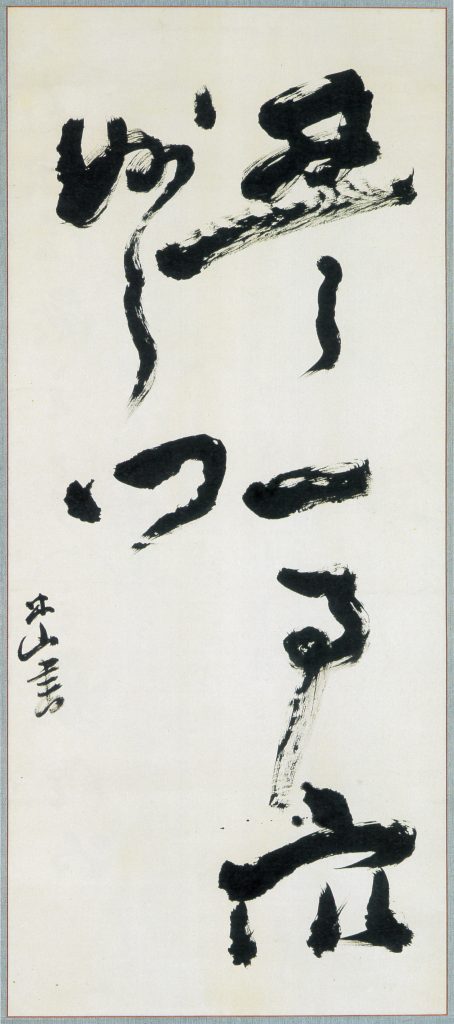

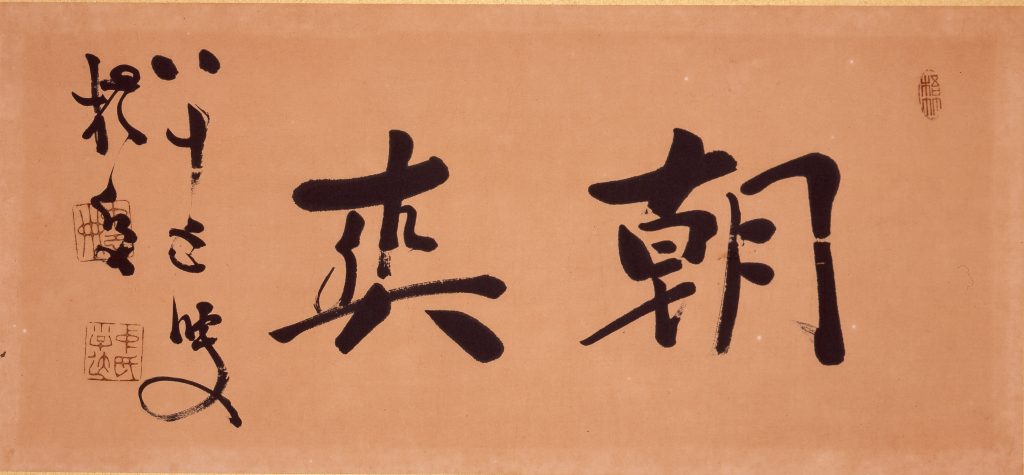

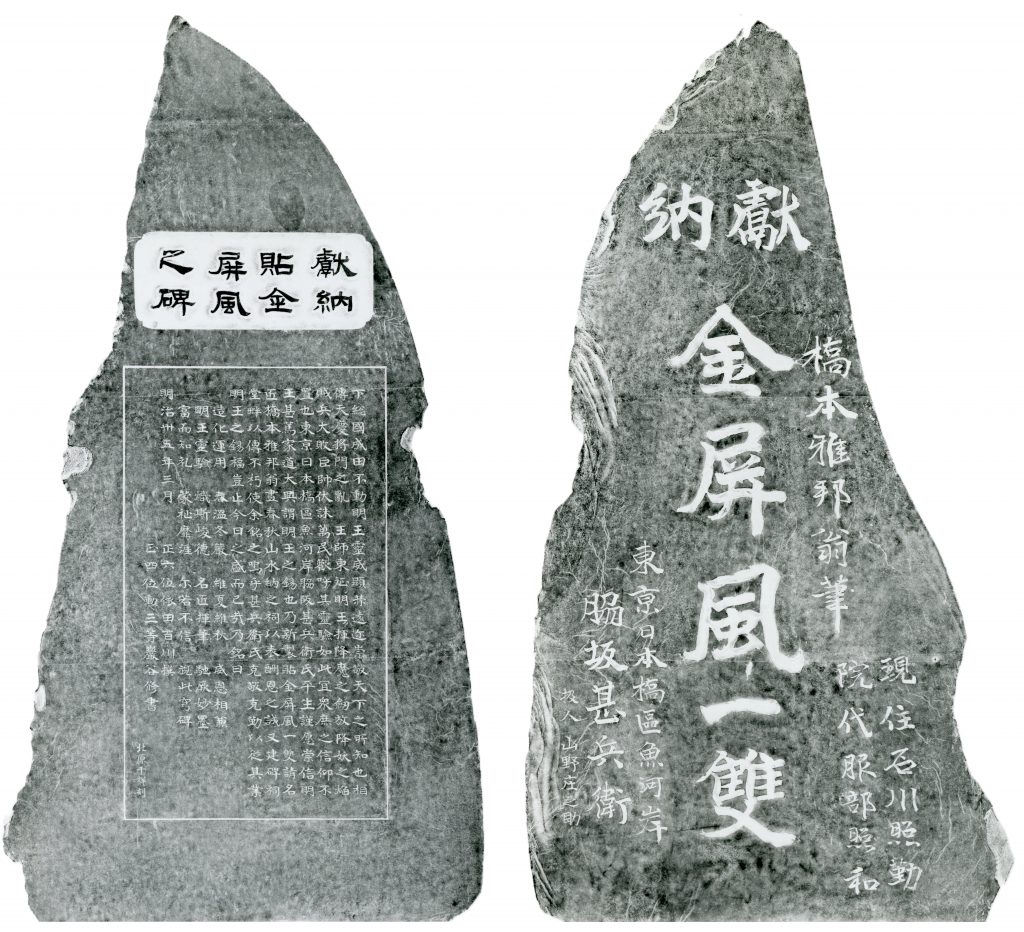

王羲之や「秋萩帖」などを学んだ米山のコレクションは、書幅6件、日記1件、拓本14件、全21件です。米山の書は伊予松山で親しみ愛され、数多く残されていました。日尾八幡神社の宮司の家に生まれた米山は、60歳まで神職にあり、神社や祭礼に関わる書を多数揮毫しました。境内の入り口に建てられた「鳥舞魚躍」をはじめ、松山市周辺に多くの碑が建てられています。当館に収められた拓本は、それらの石碑を、新倉勇一氏、金木和子氏が採拓したものです。

王羲之や「秋萩帖」などを学んだ米山のコレクションは、書幅6件、日記1件、拓本14件、全21件です。米山の書は伊予松山で親しみ愛され、数多く残されていました。日尾八幡神社の宮司の家に生まれた米山は、60歳まで神職にあり、神社や祭礼に関わる書を多数揮毫しました。境内の入り口に建てられた「鳥舞魚躍」をはじめ、松山市周辺に多くの碑が建てられています。当館に収められた拓本は、それらの石碑を、新倉勇一氏、金木和子氏が採拓したものです。

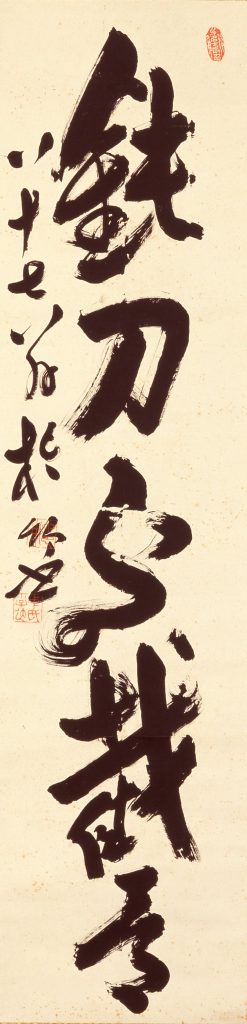

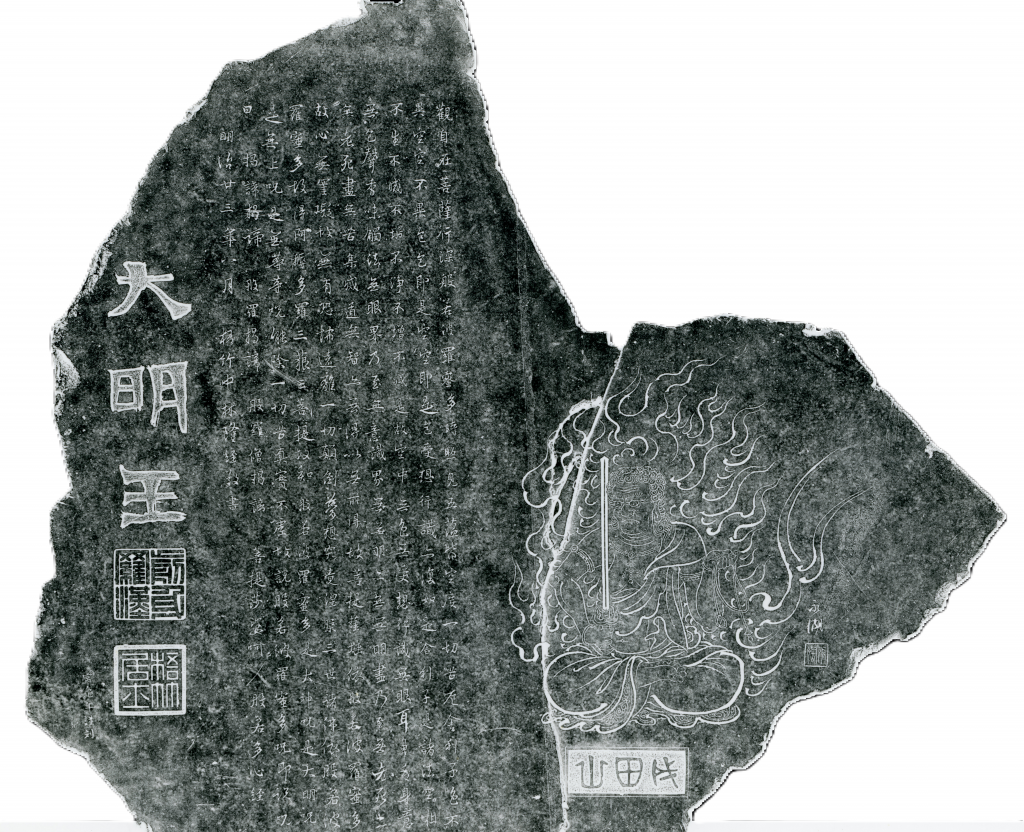

梧竹のコレクションは46件。亡くなるひと月前に揮毫した「鈍刀不截骨」や清国人との交流が垣間見える「四言詩」、60代から最晩年にかけて年紀を有する大作などを含みます。成田山境内には梧竹が揮毫した複数の石碑が現存し、それらの拓本があることもここならではです。梧竹は王羲之をはじめとする晋唐の書に加えて清朝書法を学び、漢魏六朝の古典を積極的に吸収して、個性的な書を多く遺しています。

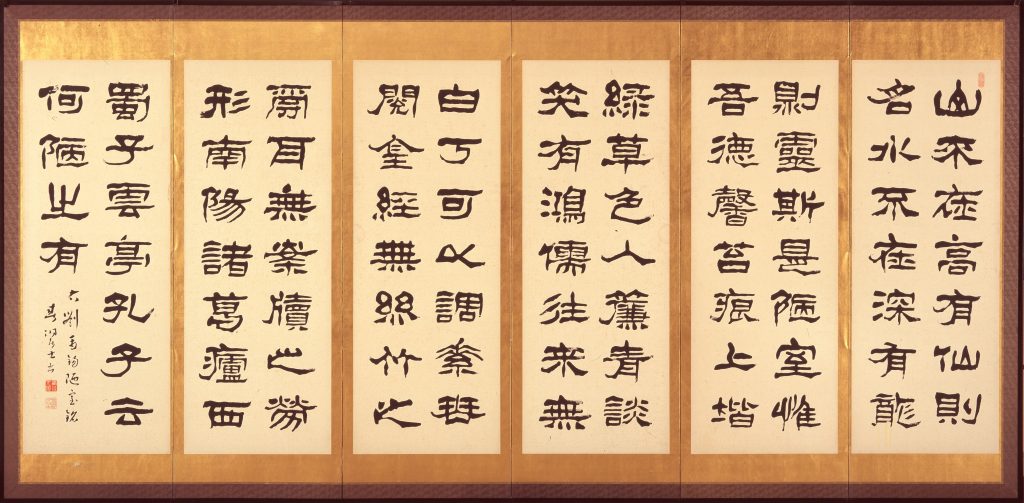

巌谷一六は、鳴鶴や長三洲、金井金洞らと並び、明治を代表する書家のひとりです。当館で収蔵する一六の作品は47件。「賀江馬天江古稀詩」は、ともに国事に奔走した江馬天江の古稀を祝うものです。成田山境内には一六が揮毫した複数の石碑が現存し、その拓本も有します。各所からご寄贈いただいたコレクションが40件以上にのぼることからもわかる通り、一六は大変人気のある書家でした。

皆様からの寄贈を受け、55件の作品や資料を収蔵しています。

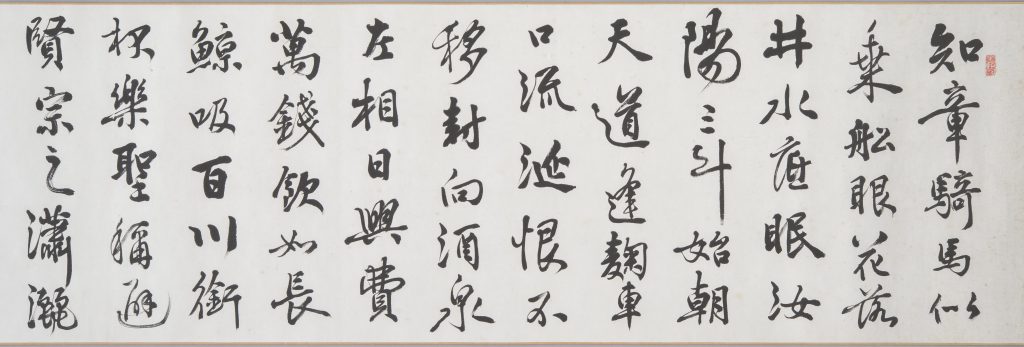

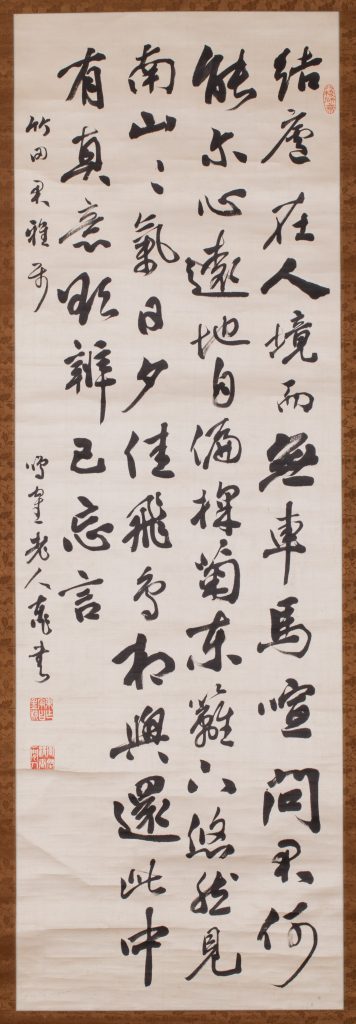

彦根藩士の家に生まれた鳴鶴は、養子となった日下部家と国事のため、幕末期を武士としての気概を持って過ごしました。維新後は大久保利通の知遇を得て大書記官として活躍し、退官後は明治を代表する書家として多くの門下の育成に力を注ぎました。貫名菘翁に私淑し、楊守敬との交流を経て確立した独自の風は、その後の門下の活躍により現代に至るまで脈々と受け継がれています。当館の収蔵品は若書きから晩年に至る書業を通覧できるコレクションとなっています。

青山杉雨氏をはじめ、各所からご寄贈いただき、53件の作品や資料を収蔵しています。

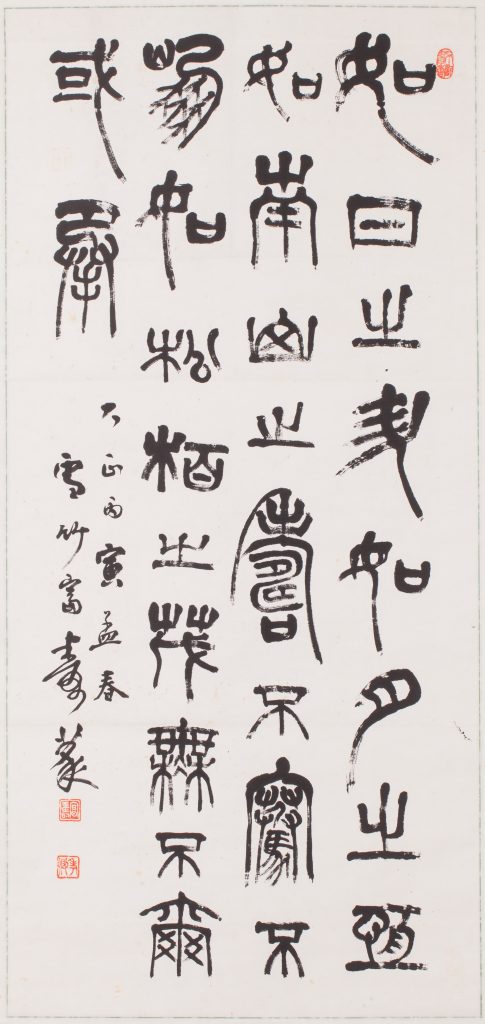

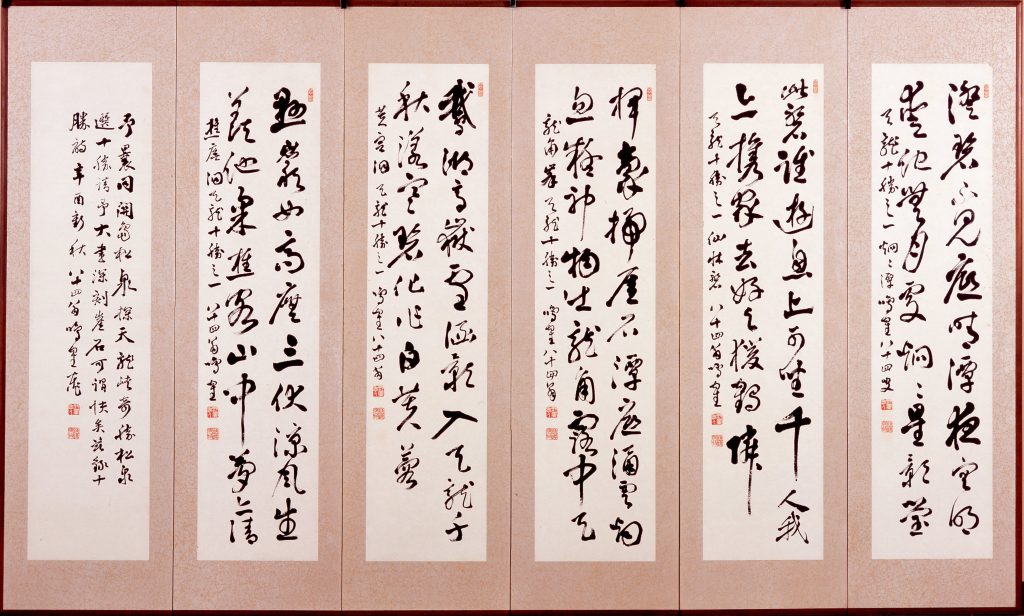

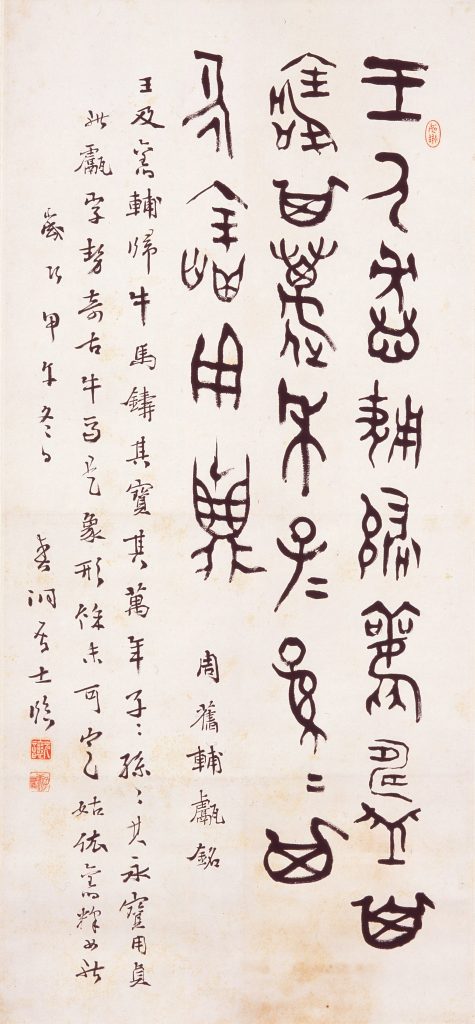

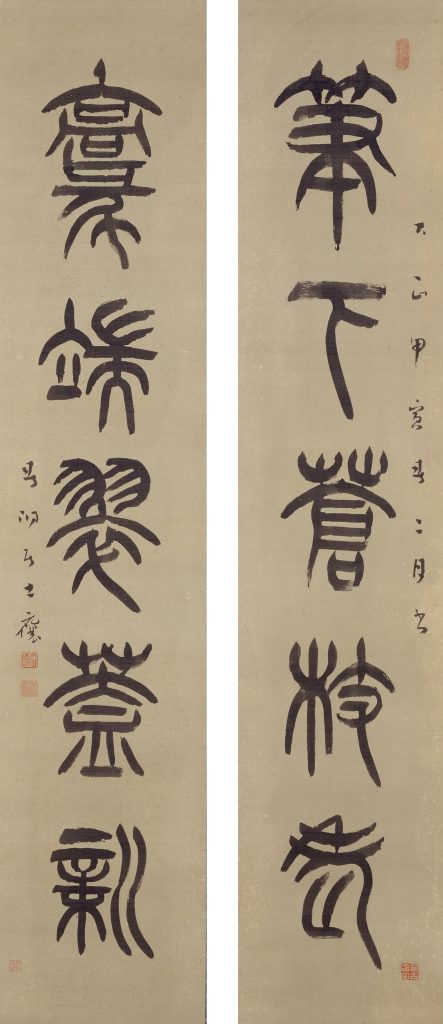

唐津藩の侍医の子として江戸日本橋に生まれた春洞は、明治維新後は早くに致仕して書を専らとしました。徐三庚に師事した秋山碧城が帰国時に携行した篆書出師表と隷書郭林宗碑に惚れ込んだのを機に大きく書風が変わります。当館のコレクションは、春洞が次第に碑学への傾倒を深め、重厚感を増していく過程を理解できる内容となっています。また、春洞の中国趣味への傾倒ぶりを示す自刻の砂壺などの仿古製品の拓本もあり、書と向かい合う文人の営みも感じることができます。

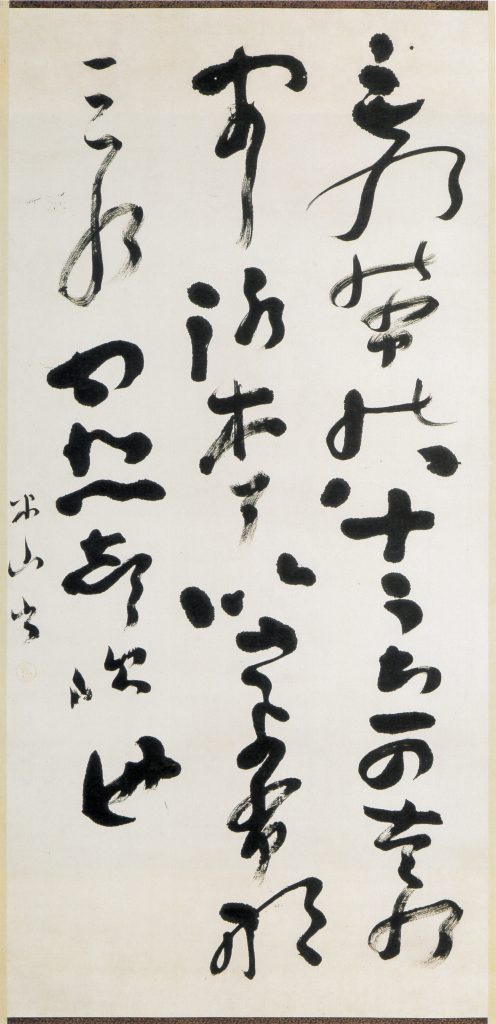

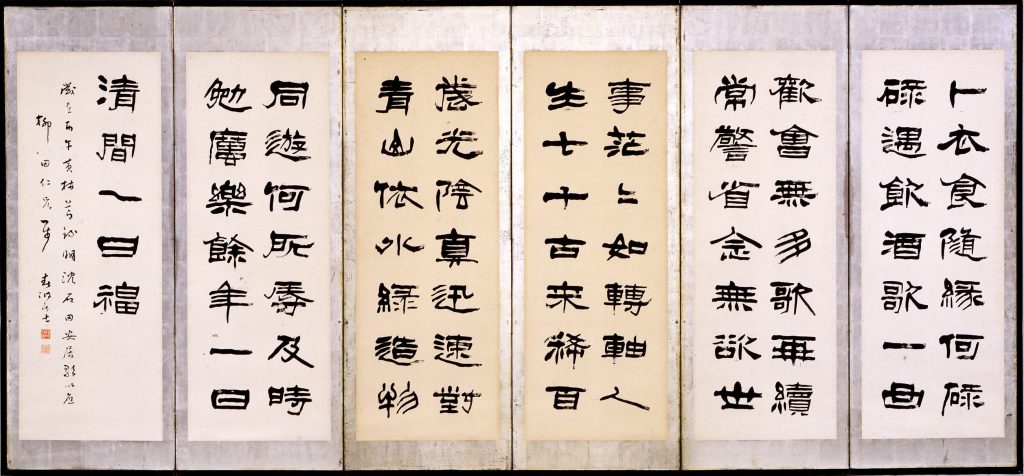

雪竹は、多くの書道団体が結成され、展覧会活動が盛んになった大正期に、指導的な役割を果たしました。門下の田中真洲氏をはじめ、松本芳翠氏や桑田笹舟氏旧蔵の作品がのちにご遺族によって寄贈されました。特に真洲氏は、歿後の回顧展に向けて尽力し、『近藤雪竹遺墨帖』の編集にも携わりました。