15-1 日下部鳴鶴

明治新政府の新たな書風の担い手

日下部鳴鶴は彦根藩士の家に生まれ、22歳で日下部家の嗣子となりますが、直後に養父を桜田門外の変で失うアクシデントに見舞われました。この一件が遠因となり、彦根藩は後に新政府側につきますが、これが鳴鶴の人生を大きく変えることになりました。

戦勝側の士族として新政府に出仕した鳴鶴は、大久保利通の知遇を受け、太政官文書課で公務に励みました。鳴鶴の述懐では、「当時在籍した者の全てが唐様の字書きで、この風潮は明治時代を通じてそう変わりなかった。」とあります。御家流を公用書体としていた江戸時代から唐様への一新、その中心に鳴鶴はいました。

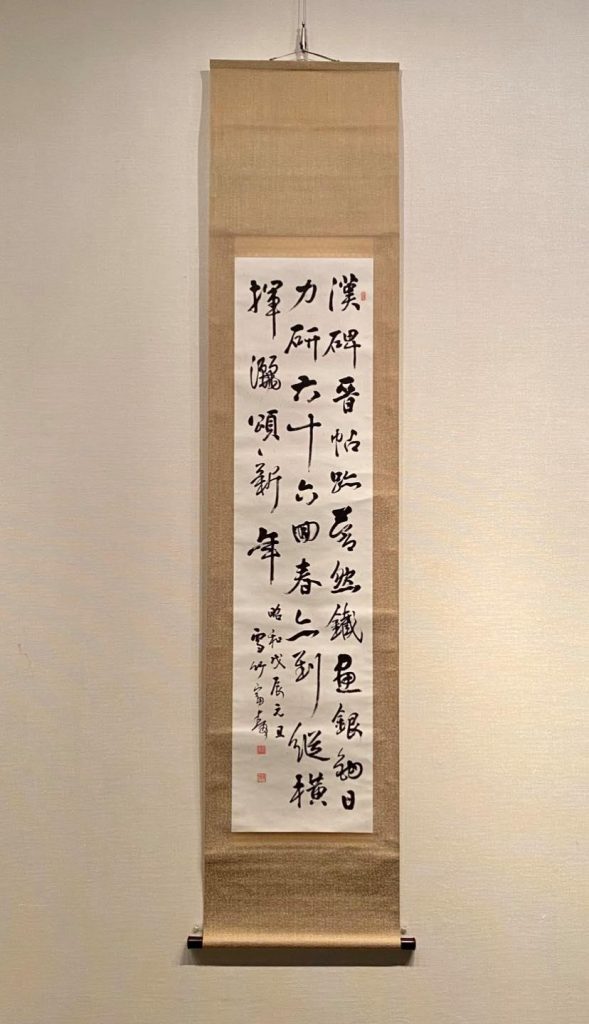

明治13年に揮毫されたこの幅は、潤いのあるしなやかな線質で、壮年期の充実を感じさせます。この年鳴鶴は楊守敬に出会い、彼の説く碑学に大いに感化されますが、その影響はまだこの作にはあまり感じられません。むしろ私淑した貫名菘翁ら江戸の唐様の風を感じます。

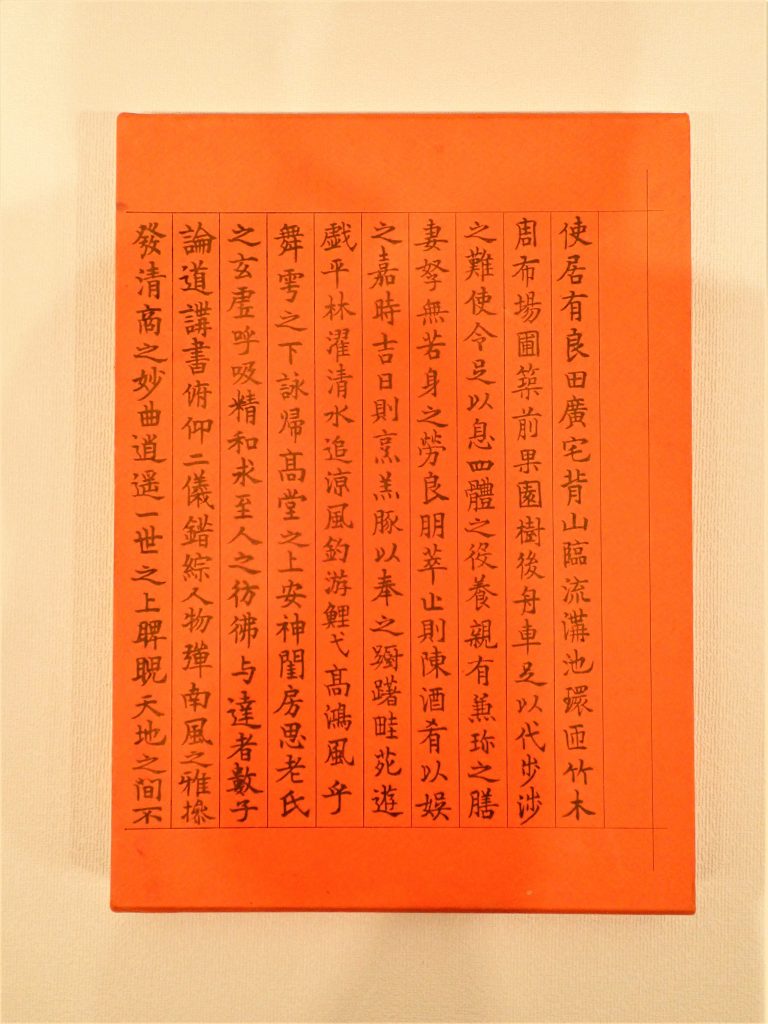

開国による清人や多くの碑法帖などとの出会いは、当時の作家に大きな影響を与えました。鳴鶴のみならず当時の知識人の多くが大陸の書に憧憬の念を抱いたのはある意味必然の流れでした。明治新政府は西欧諸国に追いつくため、富国強兵に励みます。同時にその過程として当時東洋一の大国と認識されていた清国もまた日本にとって憧れであり、目標でもあったのです。このため漢学が盛行し、書もまた学び、吸収すべき知識と考えられました。

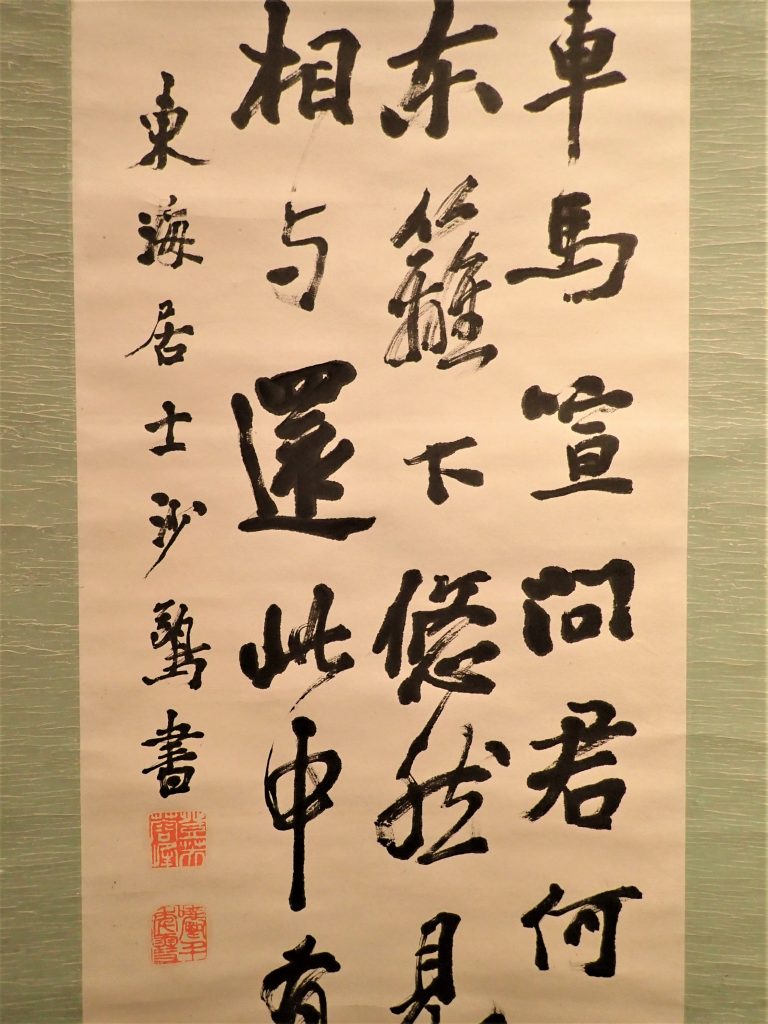

鳴鶴84歳のこの作は、かつて天龍川を訪れ、十の奇岩を詠んだ自詠漢詩を揮毫したものです。端正の中に垣間見える沈潜した重厚感に北派の書の影響が感じられます。

鳴鶴の書は碑学の感化を受け大きく変化しますが、それまでの調潤な風を失うことはありませんでした。表現だけをみると、同時代の西川春洞や中林梧竹、前田黙鳳らと比べて目を見張るような驚きは少ないかも知れませんが、艶があり、しなやかな流れを感じる帖学的な書を長い間受け継いできた日本人が受け入れやすい書風を確立したともいえるでしょう。(山﨑亮)

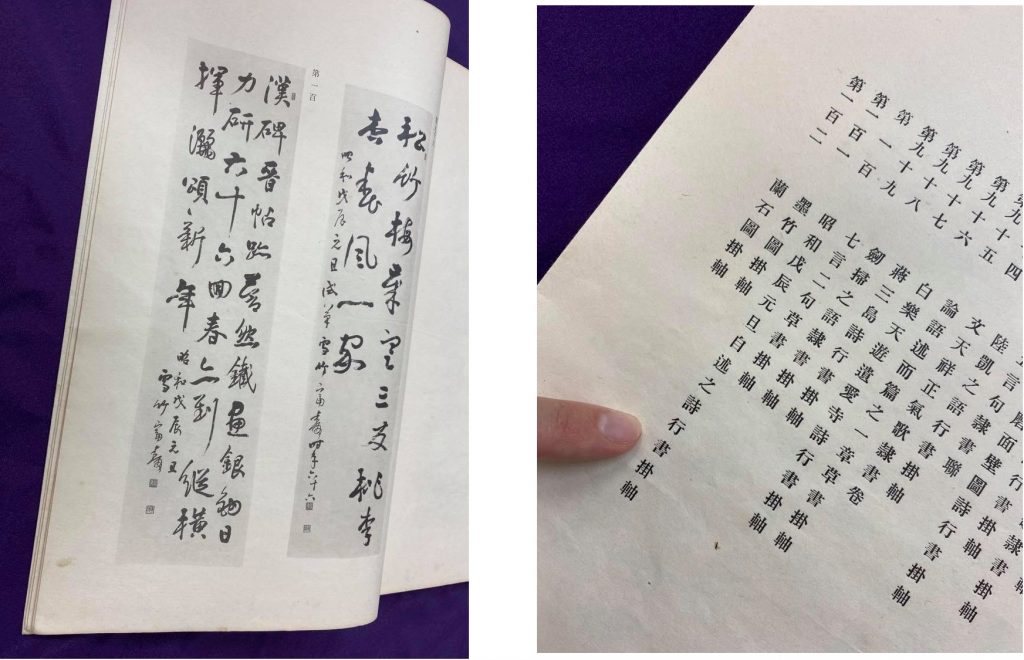

【掲載収蔵作品】

※1日下部鳴鶴 七言絶句 絖本墨書 1幅 147.8×41.5cm 後藤玄会氏寄贈

※2日下部鳴鶴 龍峡勝概 大正10年 紙本墨書 六曲一双屏風 各139.0×33.7cm