8-1、今関脩竹 関東の仮名

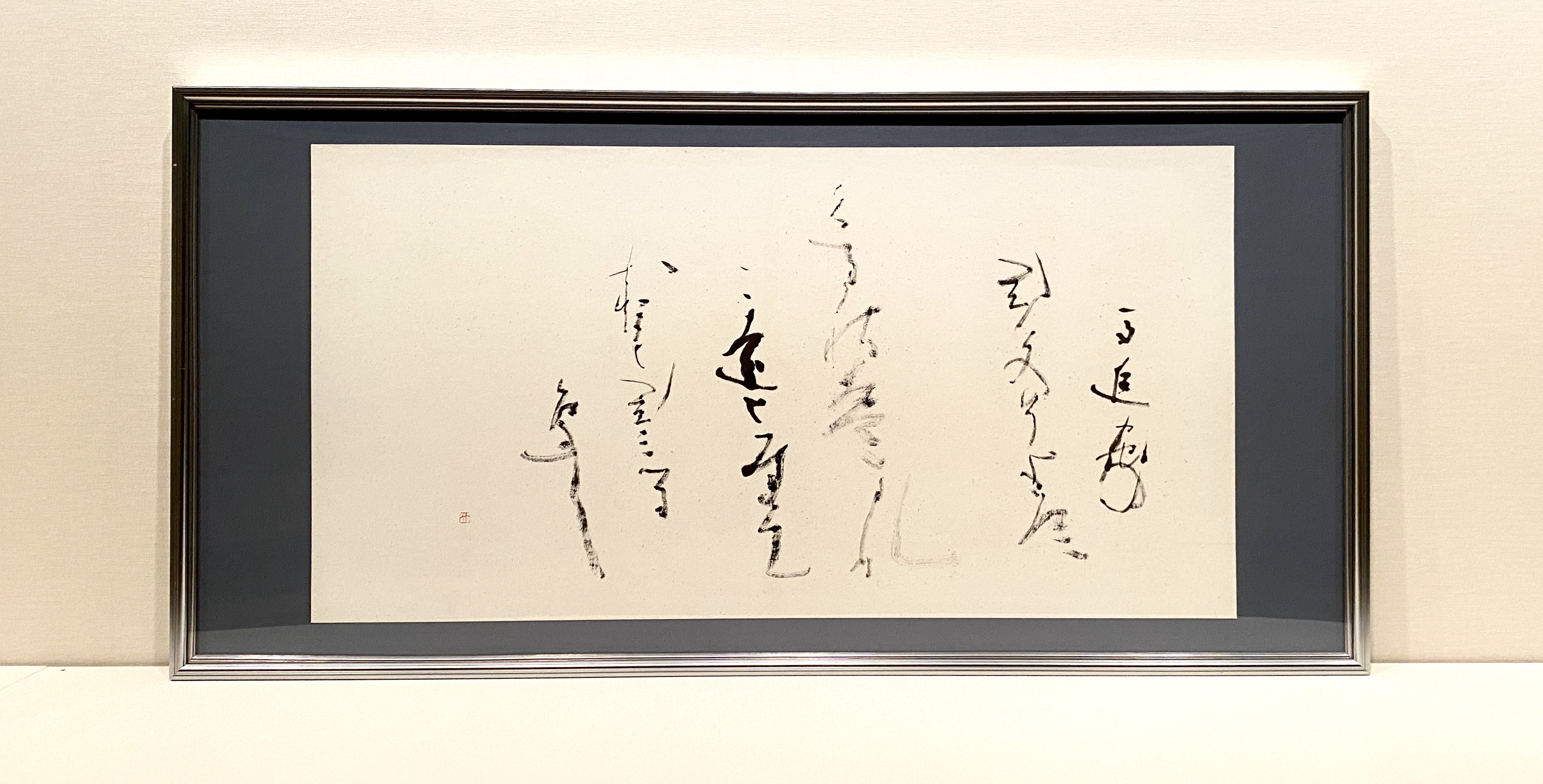

仮名書はその成立過程と料紙、装飾を含めた艶やかさから、平安古筆が最上のものとされ、常に規範であり続けてきました。文字の美しさは言うまでもなく、平安時代、貴族文化への憧憬が根底にあることは確かなところではないでしょうか。しかし、自由主義という新たな時代の中で、平安朝のきらびやかな世界とは一線を引き、さながら関東武士のような引き締まった静寂の世界で魅了したのが今関脩竹です。

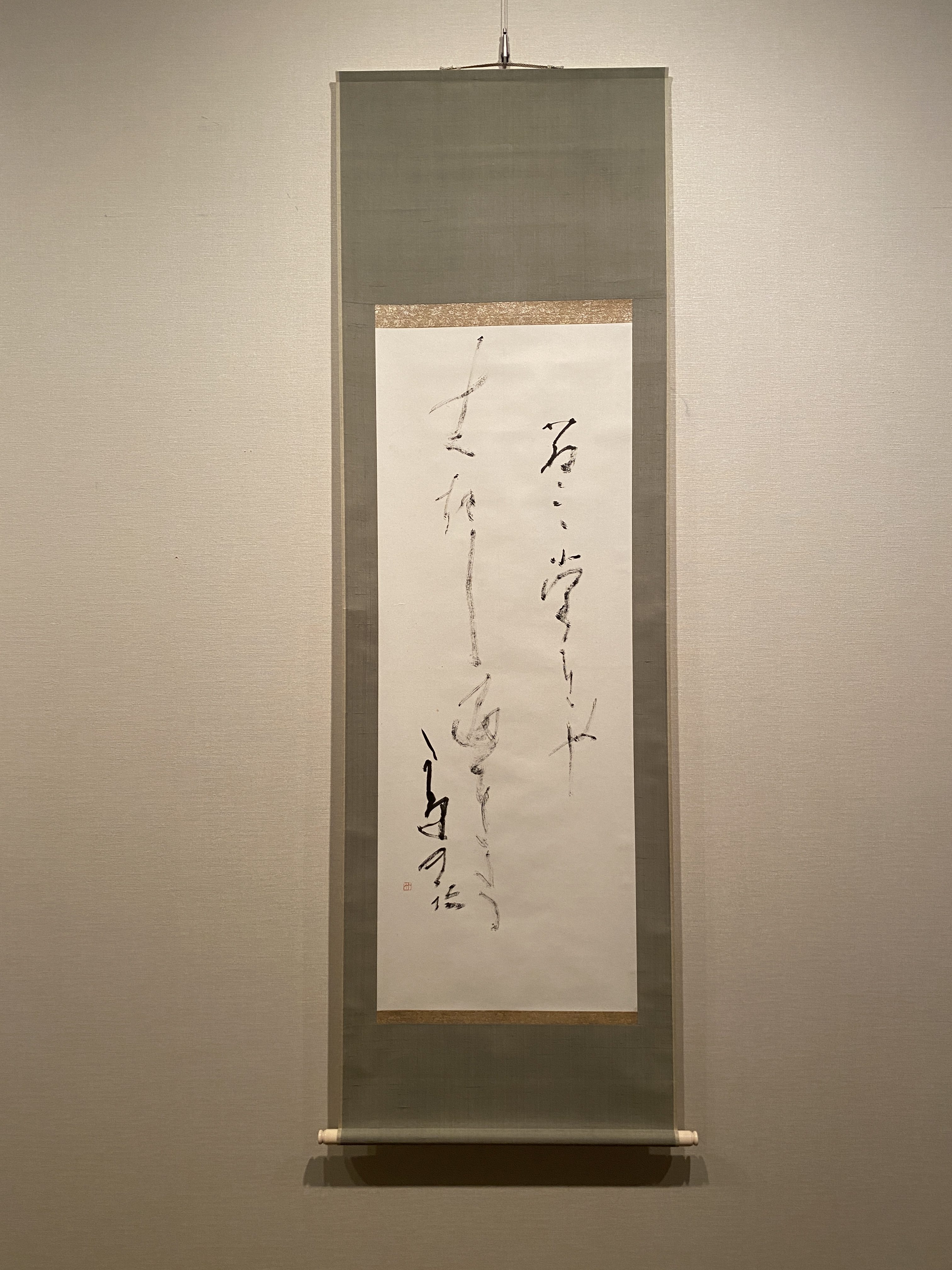

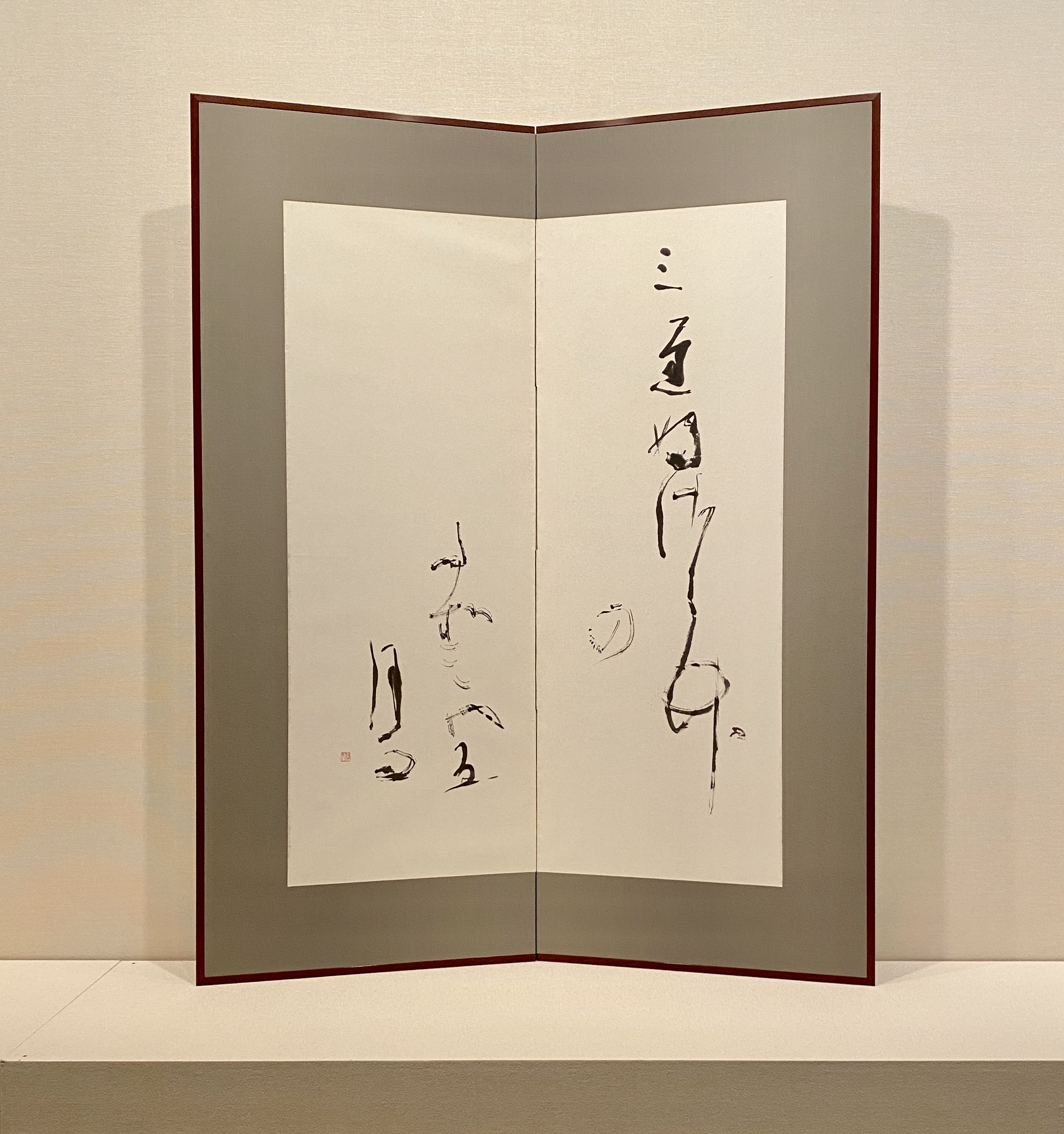

※1

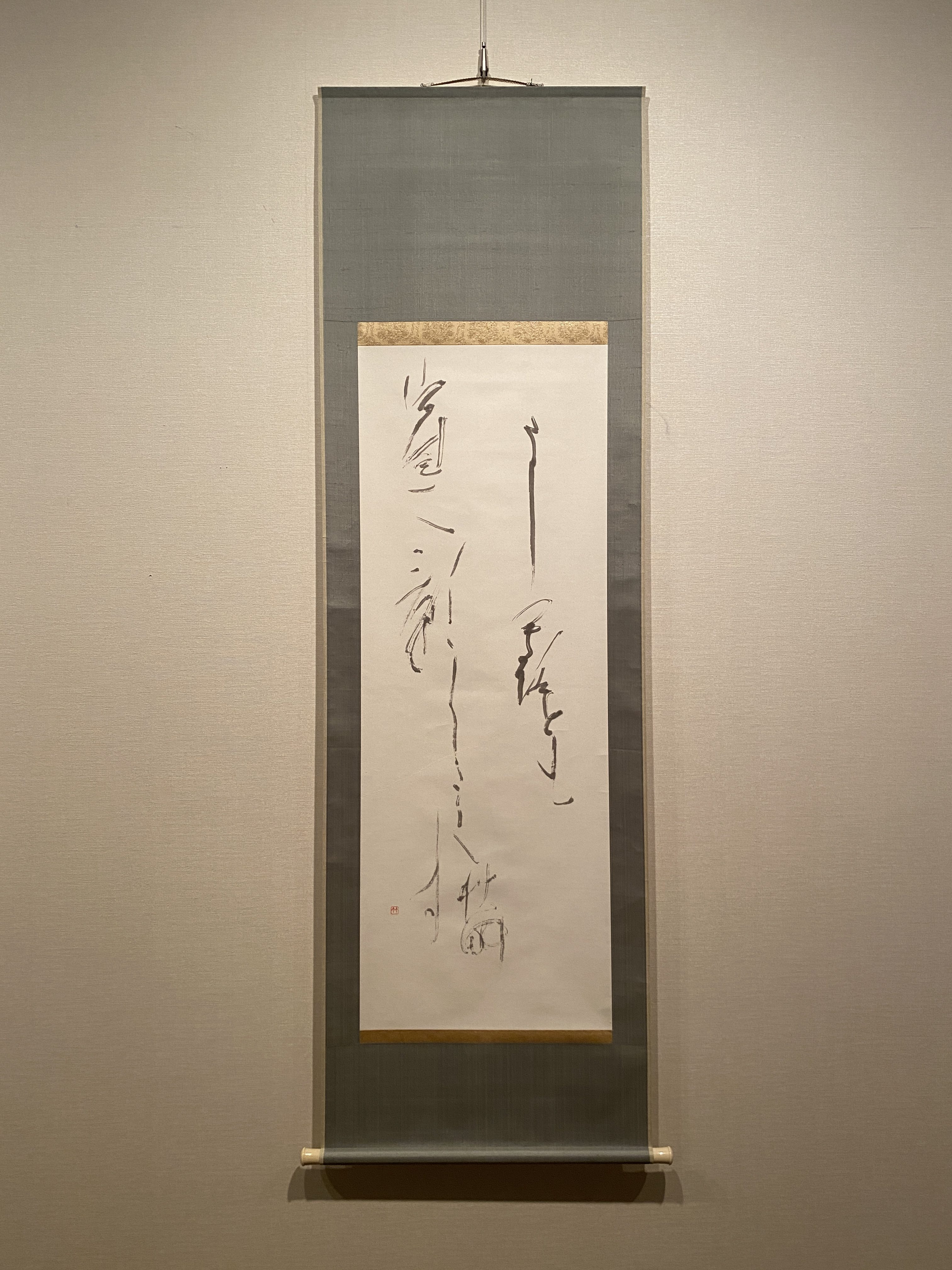

※2

脩竹は、千葉成東の生まれ。豊島師範学校に進学し、卒業後は千寿高等小学校などで訓導として教育にあたる傍ら、高塚竹堂に師事しました。小野鵞堂流の平明で分かりやすく、また漢隷を得意とした漢字の近藤雪竹の薫陶を受けた竹堂の書を学んだことは、その後の脩竹の書に振幅を持たせたことは確かでしょう。同時期に脩竹は、漢学を松本洪に学んでおり、教養面を含めて書をより深く、多面的に理解しようとした姿が窺えます。表現主義、風潮に傾かない独自の風の確立は、この時に約束されていた感があります。

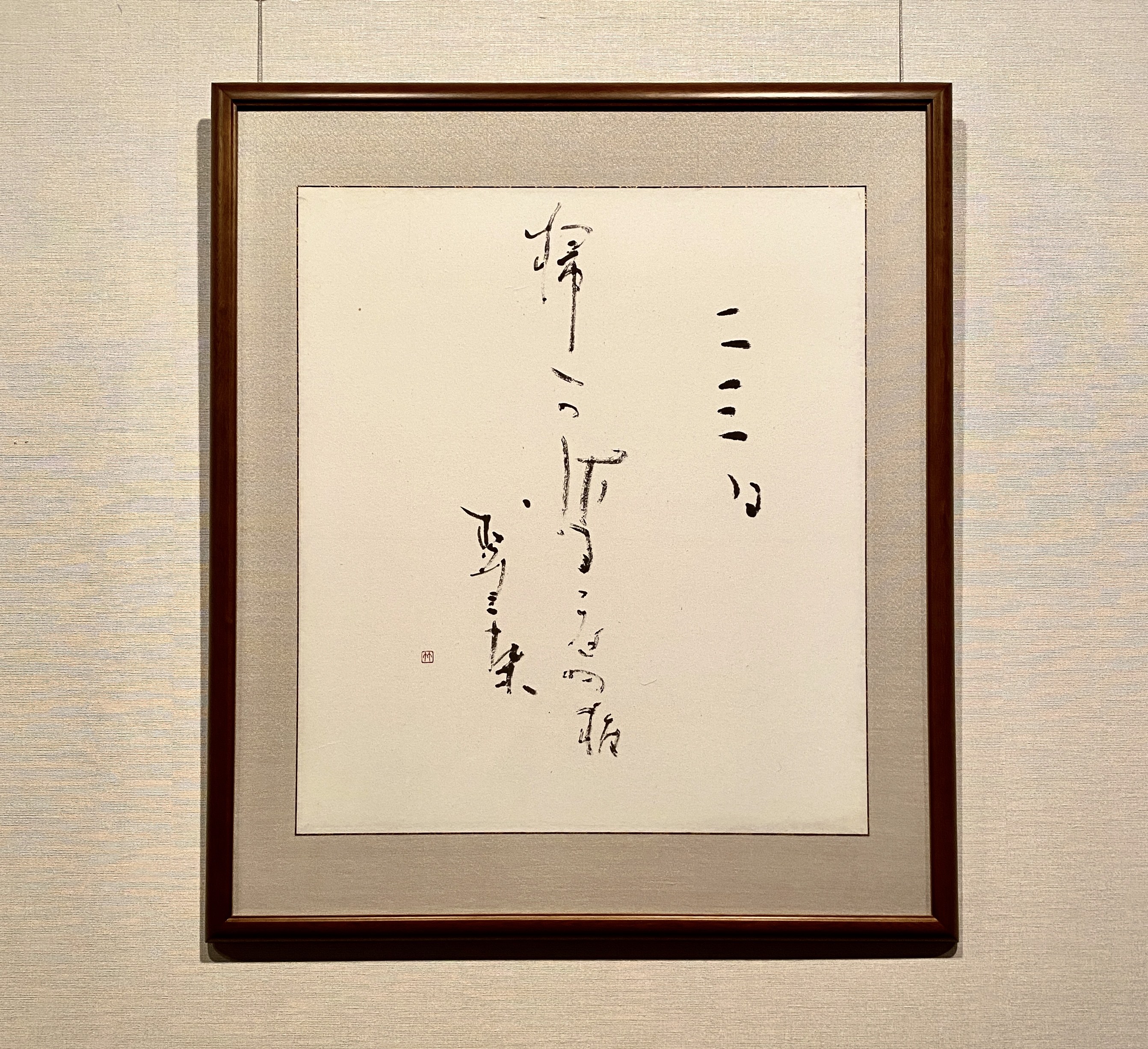

脩竹の作品は、料紙を用いることも少なく、大半の作品は余白の白と墨の黒で勝負する大変質素でごまかしのきかない世界です。この作にみられるように大胆にカスレを用いることで作品に余韻を持たせています。さながら古武士のような気韻を感じます。これが脩竹の目指した書の世界なのでしょう。(山﨑亮)

【掲載収蔵作品】

※1あゆの籠 二曲半双屏風 135.0×102.0cm 昭和54年現日展出品作 今関小枝子氏・藍筍会寄贈

※2春日山 1幅 135.0×51.0cm 昭和56年日展出品作 今関小枝子氏・藍筍会寄贈